有效的胁迫感知和压力响应是生物适应环境和生存的必要条件。植物病原真菌在侵染过程中还需抵御寄主植物的防御反应,而MAPK通路在病原真菌与寄主互作和对非生物胁迫的响应中起重要作用。在过去的20年里,不同植物病原真菌的MAPK通路被报道。

近日,美国普渡大学许金荣教授团队应邀于Stress Biology杂志发表了关于植物病原真菌MAPK信号通路响应生物互作和非生物胁迫的综述文章“Regulation of biotic interactions and responses to abiotic stresses by MAP kinase pathways in plant pathogenic fungi”,详细评述了植物病原真菌MAPK在调节菌体对环境胁迫的响应和与其他微生物的相互作用方面所发挥的重要作用。

植物病原真菌在侵染宿主植物的同时还需要抵御宿主的防御反应。这一过程涉及病原真菌对外界刺激的感受与识别、逆境信号的产生与传导、反应部位对逆境信号的识别与转导等阶段。蛋白的磷酸化和去磷酸化过程在生物信号识别与转导中扮演重要作用,是生物体中普遍存在的一种调节机制。丝裂原活化蛋白激酶(mitogen-activated protein kinase, MAPK)是真核生物中普遍存在、与信号转导关系最为密切的一类蛋白激酶。典型的MAPK信号通路通过MAPK-MAPKK-MAPKKK级联,响应胞外信号,磷酸化下游靶蛋白和转录因子调控基因表达。

01

常见病原真菌的3条MAPK信号通路的功能

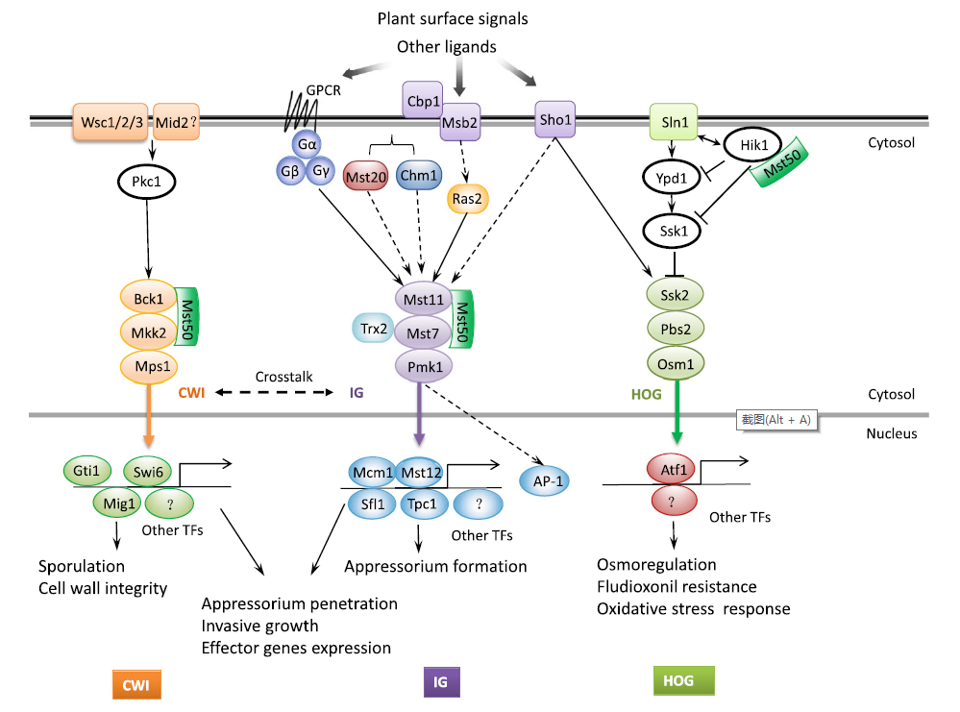

该综述系统地梳理了近年来常见病原真菌的3条MAPK信号通路在调控侵染结构分化和突破植物防御系统过程中的功能(图1)。其中,Kss1/Pmk1侵染生长(IG)通路是调控病原真菌穿透植物表皮和侵染菌丝生长最主要的通路;Slt2/Mps1细胞壁完整性(CWI)通路响应环境信号重组真菌细胞壁,调控病原真菌的生长发育和致病性;Hog1/Osm1高渗透压(HOG)信号通路则在不同病原真菌的致病性上存在功能分化。

图1. 模式病原真菌稻瘟菌中3条MAPK信号通路的功能。

02

MAPK信号通路在响应非生物胁迫和生物应激反应中的作用

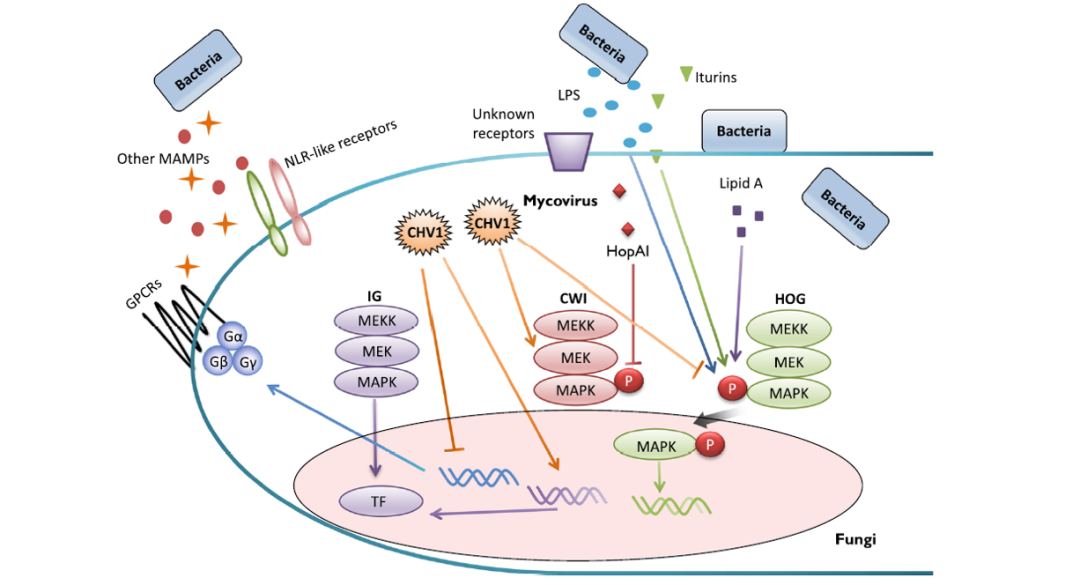

由于植物寄主的物理屏障和防御反应,植物病原真菌中的MAPK通路除了应对各种环境胁迫,如高渗透压、极端pH、温度变化、和紫外线照射等,还需响应植物防御信号,如活性氧(ROS)、抗真菌化学物质和植物抗毒素等。植物病原真菌除了侵染寄主外,还必须与环境或植物表面的其他微生物竞争生存和繁殖。真菌-细菌互作过程中,细菌脂多糖LPS和内毒素等刺激MAPK磷酸化,调控基因表达;真菌病毒在侵染过程中直接或间接地抑制真菌MAPK通路的激活和下游基因的表达;在真菌菌丝融合、异核体不亲和反应和重寄生过程中,真菌MAPK信号通路也起关键作用(图2)。因此MAPK信号通路在防御真菌病毒侵染,调控真菌与其他微生物互作过程中起重要作用。

图2. MAPK信号通路在真菌与病毒和细菌互作过程中的功能。

总结与展望

在植物病原真菌中,高度保守的IG、CWI和HOG MAPK信号通路在调节致病性、胁迫反应、生长、有性或无性发育方面具有保守性,也存在物种特异性。大量证据表明,病原真菌对生物和非生物胁迫的反应中,HOG和CWI、CWI和IG或IG和HOG通路之间存在交互作用。因此,系统性研究3种MAPK级联反应在病原真菌响应不同胁迫、侵染和不同发育阶段中的功能关系将有助于进一步揭示真菌响应环境信号过程中MAPK通路所起的作用。

此外,真菌MAPK途径在与病毒、细菌和其他真菌互作过程中的作用尚未得到充分研究,MAPK通路对微生物MAMP的识别有望成为揭示微生物互作的研究热点。

链接:

https://link.springer.com/article/10.1007/s44154-021-00004-3

参考文献

Zhang, X., Wang, Z., Jiang, C. et al. Regulation of biotic interactions and responses to abiotic stresses by MAP kinase pathways in plant pathogenic fungi. Stress Biology 1, 5 (2021). https://doi.org/10.1007/s44154-021-00004-3

杨洪强, 梁小娥. 蛋白激酶与植物逆境信号传递途径. 植物生理学通讯. 2001, 37(3):185-191

作者简介

本刊副主编、美国普渡大学许金荣教授为本文通讯作者,西北农林科技大学植保学院张雪助理研究员为第一作者;美国普渡大学博士研究生王泽一和西北农林科技大学植保学院江聪教授也参与了文章的撰写。

本工作得到国家自然科学基金和陕西省自然科学基础研究计划等支持。

来源:PlantRSS iPlants

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzNzczODE4Mg==&mid=2247520878&idx=4&sn=9515966a8f8217176635f6f51084edda

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn

下载app

下载app